拍完一场戏,大鹏佝偻着背,步履蹒跚。那一刻,他不再是导演、演员大鹏,而是彻底成为电影《长安的荔枝》中那个被命运捉弄的唐朝九品小吏李善德。工作人员无意间拍下的那个背影,让大鹏自己都怔住了:“这个人怎么看着那么小华盛通,那么孱弱?”

为了“成为”李善德,大鹏从外形开始重塑自己,体重最低时只有64公斤,只为让银幕上的李善德看起来更“节能”——一个被命运的捉弄榨干精气神的小人物。

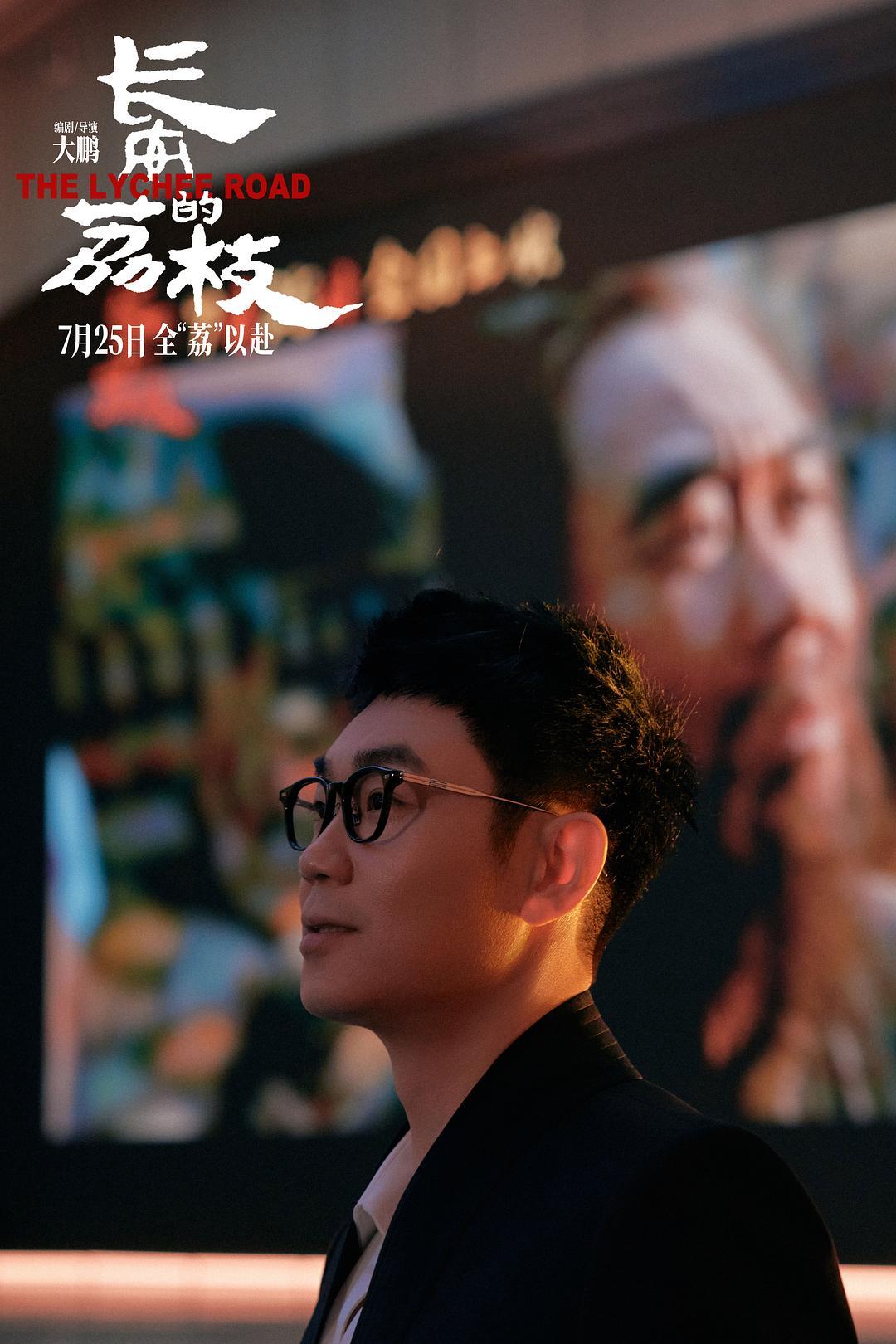

电影在7月18日正式上映,与十年前大鹏第一部执导的电影《煎饼侠》上映日(7月17日)仅差一天。从《煎饼侠》《缝纫机乐队》到《吉祥如意》《保你平安》《热烈》,大鹏的电影尝试过很多风格,唯一不变的,是对那些被生活碾压却依然保持倔强的小人物的深情凝视。

这一次,他的目光穿越千年,落在了一个“无人知晓”的名字上。

与李善德“合二为一”

2024年11月,襄阳唐城影视基地,电影《长安的荔枝》开机首镜。李善德在重重宫阙间仓皇穿行,周遭的“官员”们正在踢蹴鞠——皮球在官靴间传递,这精心设计的一幕,瞬间将“踢皮球”的讽刺感具象化了。

影片中,现代都市的种种生存图景,仿佛被转译至唐代:晨钟暮鼓化作“打卡机”,坊市熙攘宛如通勤“早高峰”,上司口中吹嘘的当上“荔枝使”的种种好处,最终也成了一张李善德咽不下的“大饼”。

开机那天,原著作者马伯庸也在。他看到了弓着背、踉跄奔跑的李善德,不禁惊呼:“哎,这苦相,对了!”

为了演活李善德,大鹏不仅刻意瘦身,还为角色设计了标志性的驼背姿态。他说:“我要让观众直观地感受到,一个长期承受巨大压力的人,连脊梁都是弯的。”

他还带领团队为李善德设计了17套造型,细到连胡须都被赋予了特殊意义:“长安胡”象征着权力庇护下的状态,而“岭南胡”则暗喻着角色融入当地后的蝶变。每天开工,大鹏就像在开启一个造型“盲盒”。

“李善德在戏里‘运荔枝’,我们也像在戏外争分夺秒‘运荔枝’。”摄影指导王博学感慨,电影拍摄期间的经历,如今回忆起来极不真实,但正是大鹏对待工作的认真细致,对待身边人的真诚关照,让剧组所有人觉得,“无论多么辛苦,都要跟着导演往前冲”。

“每一次我都希望自己能够在创作当中有一些进步。”大鹏说,拍这部电影,也是一次极限的体验,“我觉得我本身跟李善德是合二为一的。”

李善德运送荔枝入长安的路上,历经重重关卡,甚至险遭刺杀。有一场悬崖边的动作戏,拍了整整七天。但比起体力消耗,更让大鹏难忘的是,那场李善德与右相杨国忠对峙的戏份。当李善德质问“荔枝与国家孰轻孰重”时,台词的每个字,都要满含角色内心最真实的血泪与愤怒。

这场戏大鹏反复拍了很多次,直到精疲力竭。拍完时,片场里爆发出一片掌声,而大鹏却疲惫地逃离现场——“我尽力了,太累了。”

华盛通

华盛通

烟火人间里的“凡人微光”

策马千里,李善德抵达岭南。长安是他魂牵梦绕的理想之地,岭南却是脚踏实地的烟火人间。大鹏的镜头之下,李善德在长安时的规行矩步与身处岭南时的随性自在,形成了鲜明对照。

在这片陌生土地上,李善德邂逅了三个特别的人:渴求认同的商人苏谅、纯真热血的少女阿僮、重情重义的“蠢奴”林邑奴。这些达官显贵眼中的“边缘人”,与李善德并肩完成了“不可能的任务”。

从初次执导《煎饼侠》开始,大鹏就一直试图在银幕上证明:伟大的故事不仅在庙堂之高,更在江湖之远;动人的力量并非独属于英雄史诗,亦可源自凡人微光。影片《长安的荔枝》同样不乏小人物身上的“高光时刻”。

其中,大鹏对苏谅这个角色进行了重塑,将其从原著中的年迈商人,改为“不被家族认可的富二代”。“这样的设定强化了他的动机——他需要借李善德的荔枝转运任务来证明自己,两人的合作也从利益交换升华为互相成就。”大鹏解释道。饰演者白客为角色注入了“痞气与脆弱并存”的特质,让这个人物更增添了一分魅力。

对于阿僮与林邑奴这两个角色,剧组主要通过细节设计,让人物变得鲜活。例如阿僮的方言俚语,还有林邑奴的单纯真挚。大鹏认为,他们的纯真和野性,如野火般唤醒了李善德在长安时长期被压抑的本心。

为了呈现最真实的岭南风貌,剧组放弃了省事的棚拍方案,费尽周折才选出广东阳春的一处古荔园作为主拍摄地。尽管面临诸多困难,团队仍坚持实景拍摄了近20天。

“唯有置身真实的荔枝园拍摄,才能赋予观众沉浸式的真实感。这正是电影艺术的不可替代之处。”王博学说。

(电影《长安的荔枝》“无人机系荔枝来”航拍实录)

电影《长安的荔枝》“无人机系荔枝来”航拍实录

木棉花的设定,是全片最具诗意的存在。大鹏揭秘,创作团队为呈现“一骑红尘妃子笑”的诗意画面,特意选择了极具岭南特色的木棉花作为意象。在生死攸关的运送途中,这包木棉花成了李善德最重要的行囊。

“如果说送荔枝是李善德不得不做的‘大事’,那么给妻子带回木棉花则是他真心想做的‘小事’。在他心中,这件‘小事’甚至比那件‘大事’更重要。这是他对妻子的承诺。”大鹏解释道。

正是这份情感的牵挂,才让李善德有了排除万难、坚持到底的信念。片中李善德夫妻二人的关系、包括妻子郑玉婷的形象也得以确立。

“小人物”和他的“英雄梦”

影片中另一个触动人心的看点,是李善德与林邑奴的互动。只因一碗酒、一句“敬你”,这位原本无名的奴仆甘愿为李善德舍命相报。临死前,林邑奴仍念叨着:“去长安……”此时,大鹏感到全身的毛孔都张开了,“有流泪的冲动”。

墓碑上从“奴”到“人”的一笔之改,是李善德对无名者最庄重的正名。这种尊重延续到片场每个角落。

片中饰演岭南经略府小侍从的演员,唯一的戏份是给沐浴中的刺史何启光递折子。他是大鹏从前在另一个剧组偶遇的群演,特别想演戏,还曾发私信向大鹏自荐。这份热忱被大鹏记在心里,最终给了他一个机会。

拍摄当天,这位紧张的新人NG了太多次。“主演们都在一旁等着,当时还是冬天,冷得刺骨。”王博学回忆说。但大鹏没有责怪,始终耐心鼓励,直到他完成表演。王博学还提到,大鹏堪称剧组的“团魂”,对工作人员关怀备至,“几乎记得每个人的生日”。

影片中,那最终呈现在贵妃宴席上的荔枝,在满桌珍馐里,显得微不足道。而那个被贬至岭南的小吏,却阴差阳错地避过了安史之乱。

“就算失败,我也想知道自己会倒在距离终点多远的地方。”这句印在《长安的荔枝》小说封面上的台词,被大鹏反复揣摩。或许,这正是他创作之路的一个注脚。

《煎饼侠》中过气网红的挣扎,《吉祥如意》里对家乡亲人的记录,都是大鹏生命经验的影像转码。而李善德运送荔枝的孤独跋涉,恰似大鹏从初出茅庐到成长为一名成熟导演所走过的漫漫长路。

在当上电影导演之前,他做过歌手、演员、主持人。从家乡吉林集安刚到北京闯荡的那几年,他也经历过北漂难免的困苦和彷徨,去酒吧当过驻场歌手,也做过工资微薄的网站实习编辑。他坦言,至今仍难忘酒吧驻唱时遭人喝倒彩的尴尬。这些昔日的生活记忆,形成了他创作的底色。

“荔枝一日色变、两日香变、三日味变,从岭南到长安五千里路,这根本是‘不可能完成的任务’。”正是这种“不可能”令大鹏着迷。而他始终追逐的,也正是那些在外人看来“不可能”的事:从网络短剧创作者到转型电影导演,执导的风格从荒诞喜剧到古装现实主义。

十年前,在《煎饼侠》里,大鹏就曾借片中人道出自己从小到大的梦想:当一回“超级英雄”。在《长安的荔枝》尾声,李善德在长安街头奋力狂奔,却无人看见。大鹏赋予了“无人知是荔枝来”一种全新的解读方式:普通人的坚持,永远值得被看见。

南方+记者 刘长欣 张思毅华盛通

驰盈策略提示:文章来自网络,不代表本站观点。